サラリーマンのみなさーん、確定供出拠出年金の制度が改正されましたよ。

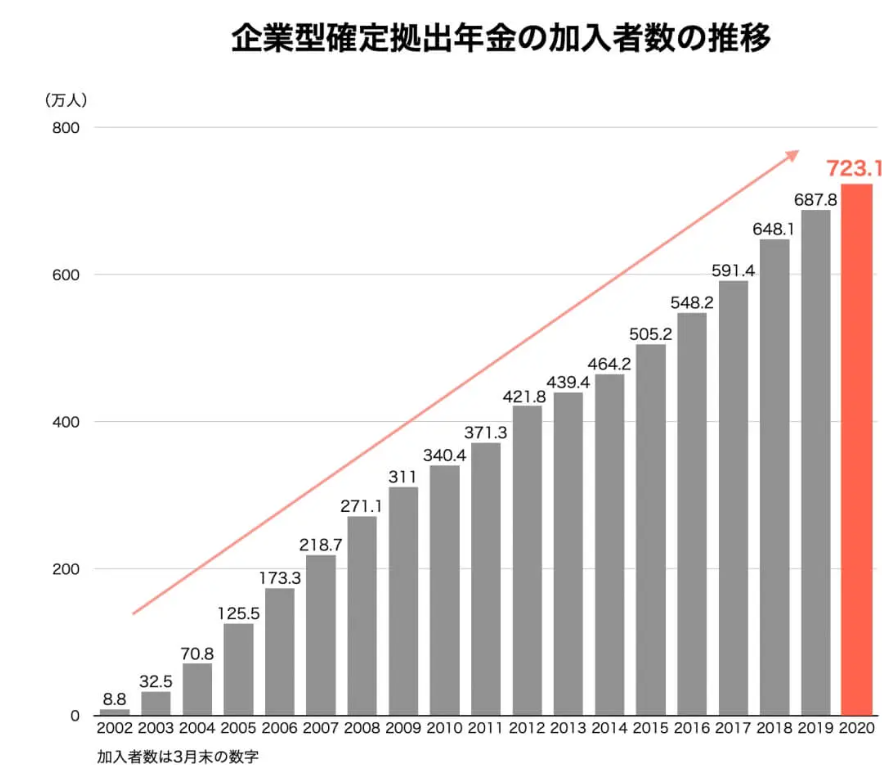

確定拠出年金は元々アメリカから渡来した比較的新しい私的年金制度ですが、気が付けば多くの企業が採用しており、みなオジもサラリーマン時代には運用していました。

目次

企業型DC制度の概要

| 確定拠出年金とは掛金とその運用収益を基に給付額が決定される年金で、運用商品は加入者が選び運用の結果により、将来の給付額が変動する仕組みとなっている。運用成績が良ければ給付額が増加するが、当然その逆もあり得、運用リスクは加入者個人が負う。 確定拠出年金には、①事業主が労使合意に基づいて掛金を拠出し、従業員が加入者となる「企業型年金」(企業型DC)と、②公的年金の加入者が国民年金基金連合会の委託を受けた運営管理機関に申し込み、自らが掛金を拠出していく「個人型年金」(iDeCo:イデコ)がある。米国内国歳入法の条項名にちなんで「401K」とも呼ばれる。 |

確定拠出年金は会社が負担をしてくれるのでまさに企業年金としての性質の制度です。以前はそもそも企業・団体が独自に運営をしている確定給付企業年金(DB)が多かったのですが、企業の破綻や業績悪化により本来確定されていた給付額が減額される可能性がありました。(ちなみに企業年金は、会社の資金とは別枠で積み立てられて運用されているので、企業が倒産したとしても年金がもらえなくなる訳ではありませんが、経営破綻したJALの様に現役・退職者それぞれ3分の2以上の社員の同意を得てやっと減額が承認されるという様に非常に強く保全されています。)

また、税制優遇も大きく、運用益に対して「非課税」ですし、更に掛金分が所得から控除されますので、その分、所得税・住民税が安くなるというメリットがあり、特に高所得サラリーマンは(マッチング掛金も含め)活用すべき制度です。(積み立てた掛金を一括で受け取る場合、退職所得となり、それ以前(その年から過去15年間)にその他の退職金の受け取りがない場合には、1,500万円まで非課税(退職所得控除)となります。

個人的には、確定拠出年金の制度がある会社はとりあえず社員に長く働いてもらおうという意思がある所だと思っています(長時間労働が無いとは言っていない)。使い捨て前提なら、こんな(会社に負担が掛かる)制度は採り入れないはずなんで。

改正の内容

さて、話が脱線しましたが2022年4月から確定拠出年金の制度が以下の通り改正されます。

| 【①受給開始時期の上限が75歳に延長】 2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、自身で選択できるようになりました。 |

| 【②企業型DCの加入可能年齢が拡大】 これまで企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方でしたが、2022年5月から70歳未満の方まで拡大されました。(ただし、企業によって加入できる年齢等が異なる) 同様にiDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者でしたが、65歳未満に拡大されました。 |

①②ともに年齢制限に関するもので、老後資金に余裕のある人はもらえる時期の後ろ倒しを行い、65歳以上でも働きたい人は企業型DCに継続加入して掛金を増やしていくことが可能になりました。

もちろん、会社の掛金負担はコスト(人件費)なので、体力のない企業は再雇用自体を延長しないという可能性もあるので、全く恩恵に与かる事ができない人も多いかも知れません。

| 【③企業型DC加入者のiDeCoに加入要件が緩和】 現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022年10月から原則加入できるようになります(マッチング拠出者※除く)。ただし、掛金上限に制限があります。 |

これは前提として、企業型DCとiDeCoの関係性を理解しておく必要があります。両社とも目標は同じ(老後資金の確保)ですが、手段が異なります(iDeCoは個人で運用掛金を準備して、証券会社に運用を委託する)。

こう聞くと、企業型DC最高!と思う人もいるかも知れませんが、新入社員や一般職社員等の場合、企業型DCの掛金が月1,000円という事もあります(安っ!)。

一方、iDeCoなら月2万3000円(企業年金を併用している場合は12,000円)の限度額まで、自分で掛金額を自由に決められるので、企業型確定拠出年金を拒否してiDeCoで運用したいという、リテラシーの高い社員が出てきてもおかしくはないのですが、制度上会社は社員間で異なる取扱いができず、会社で労使合意が必要となる(大袈裟な!!)ので、(たかだか1,000円の企業型DCのせいで)iDeCo運用を諦めざるを得なかったという問題が生じました。

兎にも角にも、この改正によりiDeCoと企業型DCを併用して最大限の運用(合計月55,000円)が可能になったという事です。とはいえ、将来の年金より今手元のお金という考えの(金欠の)人は多いので、どこまでこれが活用されるかは疑問ですが…

改正から導き出せること

加入年齢の延長などによって、企業型DCとiDeCoはより柔軟な制度になる訳で、一見、良い改正に思う人もいるかもしれませんが、みなオジは国からのこんなメッセージにしか聞こえませんでした。

「老後2000万円必要と注意喚起したし、その為の年金制度(自助)も整えたんだから、死ぬまで働いて自己責任で頑張れよ!(くれぐれも、国に迷惑かけんなよ!こっちも体力無いんで!)」

一方で、サラリーマンではない個人事業主は、この負担を自身の努力と工夫でカバーしなければならない訳で、結論サラリーマンは守られているなぁ(最強だとは言っていない)と思いました。